7月18日(土)19日(日)20日(祝)の3日間、

コーノスビル電気工事に伴い、当事務所の電話・FAXが不通となります。

ご連絡等は21日以降に頂けますようお願い申し上げます。

皆さまにはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

なお、21日(火)は通常どおり営業いたします。

トラブルを避ける遺言状~(その1)

1 妻と夫の兄弟姉妹の相続

遺言状を書いておいてもらうとよい場合として,夫婦に子どものいない場合があげられます。

夫婦に子どものいない場合,他方配偶者は常に相続人になりますが,被相続人に両親がいる場合には,他方の配偶者と被相続人の両親が相続人になります。被相続人の両親が既に亡くなっている場合は,他方の配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

相続分は,配偶者と他方配偶者の親が相続人の場合は,配偶者の相続分3分の2,他方配偶者の親が3分の1です。配偶者と他方配偶者の兄弟姉妹が相続人の場合は,配偶者の相続分が4分の3,兄弟姉妹の相続分が4分の1です。

配偶者と他方配偶者の兄弟姉妹が相続人の場合には,他方配偶者の兄弟姉妹には遺留分が認められていないことも覚えておきましょう。

この場合,夫が自分の兄弟姉妹と妻との相続争いを避けるためには,「家屋敷など遺産はすべて妻に相続させる」などという内容の遺言状を残しておけば,兄弟姉妹と妻との争いを避けることができます。サラリーマンとして勤続し,妻のためにマイホームを建てても,遺言状がなければ,自分の死後,妻と自分の兄弟姉妹がマイホームの相続を巡って争うことにもなりかねません。

さらに,遺言状は,公正証書で作成し,遺言執行者の定めを置くことをお勧めします。

ご無沙汰しております。大久保です。

きちんとブログを更新しようと思っていたのに、間が空いてしまっていました。

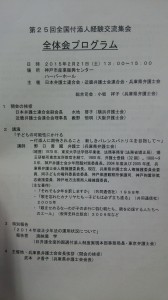

今日は毎年参加している付添人集会のことを載せたいと思います。

以前、この場に載せたこともありますが、私は弁護士に登録してすぐに千葉県弁護士会子どもの権利委員会に所属し、委員として活動してきました。

数年前からは副委員長を務めさせてもらっています。委員長は当事務所の中溝弁護士です。

この委員会は、少年事件や児童虐待、学校のいじめ問題、未成年後見など多岐にわたる分野をあつかう委員会です。

少年事件に興味を持って入った委員会でしたが、最近は児童虐待やいじめ問題などいろいろな分野を扱い、日々勉強しています。

さて、委員会の説明はこの辺にして、付添人集会。

これは年1回、毎年2月・3月ころに開催され、全国から子どもの分野に携わっている弁護士が集まり、6つの分科会に分かれて勉強するというものです。

今年の開催地は神戸。

今年も興味深い分科会がたくさんありました。

1日目、私は男子少年の性非行を扱う分科会に参加しました。

少年事件は多数扱ってきましたが、性非行は今まで事件としては扱ったことがありませんでした。

分科会でいくつかのケースに触れ、事件を担当した弁護士の話を聞くなかで、歪んだ性感覚が問題になる事案もあるが、少年の場合はそれが全ての原因であるということではなく、ストレスの発散方法が性という形で現れただけであり、根本的な問題は他の傷害事件や窃盗事件などと共通するところがある、ということがわかり、非常に勉強になりました。

性非行=特殊という先入観だけで入らないように、細かな周辺事情をくみ取って付添人活動をしていきたいなと思いました。

2日目の分科会は児童虐待。

児童虐待について、児童相談所と弁護士が連携してできること、法的対応の課題など、自分が虐待のアドバイザーをする中で知っておくべき現状や課題を学ぶことができ、とても有意義な時間を過ごすことができました。

最後に。

せっかく神戸まで行ったので、異人館をまわり、六甲山に登ってきました。

ただ、雲がたくさんで視界不良でした。残念。

たくさんの刺激を受けた神戸での集会。

観光もして、エネルギーもチャージできたので、またこれから一年、学んだことを生かしながら頑張っていこうと思います!

9月13日(土)14日(日)15日(祝)の3日間、

コーノスビル電気工事に伴い、当事務所の電話・FAXが不通となります。

ご連絡等は12日あるいは16日以降に頂けますようお願い申し上げます。

皆さまにはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げま

す。

なお、16日(火)は通常どおり営業いたします

今年ももう半分が過ぎてしまい、あっという間の2014年上半期でした。

今年はありがたくも研修や講演のご依頼を多数頂いております。

この場を借りて御礼申し上げます。

先週は、シャープ株式会社幕張ビル様にお伺いしまして

「みんなで考えよう!職場のハラスメント」と題し、

職場におけるパワハラ・セクハラの問題について

お話しさせて頂きました。

厚労省の調査報告や裁判例などを解説したのですが、

厚労省がパワハラの概念を公表したためか、

ずいぶんと「NO!パワハラ」という意識が

浸透してきたように感じます。

とはいえ、昨年はパワハラに関する裁判例が多く見られました。

自分はパワハラとは思っていなくても

相手にとってはパワハラと感じるような場面は多くあるのもまた事実。

パワハラは、いじめや体罰・虐待などと似た構造を持っているのだなと

感じております。

だからこそ、皆で意識していくことが大切なんですね。

シャープの担当者さんは大変気さくで、気持ちよく迎えて頂きました。

パワハラについてもよく理解されていらっしゃいましたので、

とても頼もしく感じました。

管理職の皆さまのお話しを伺っていて、

あぁ日本の技術が生まれている場所に来ているんだわ!

と胸が熱くなる思いでした。

私自身、大変勉強になりました。

このように学びの機会を頂けることは本当にありがたいことです。

素敵な出会いと学びの機会に感謝☆

台風も通過し、ようやく夏らしくなってきましたね。

どうぞ皆さまも熱中症などにはお気をつけ下さいませ。

急に暑くなってきましたね。

当事務所でも昨日、初の冷房を入れました。(笑)

今日あたりから平年並みの気温になるといわれているようなので、

ちょっと期待している中溝です。

さて、

今年度も私中溝が司法修習生の修習担当となりました。

6月1日から当事務所に

「第67期司法修習生」が配属となっております。

今年の修習生も、優秀で素敵な女性です☆

女性ばかりの事務所ですが、

修習生を迎え、ますます楽しく賑やかになっております♪

司法修習生というのは、

司法試験に合格した後、裁判官・検察官・弁護士になるために研修をしている者です。

裁判期日や法律相談など弁護士に同行して実務修習を行ってなっています。

当事務所での修習期間は6月1日から7月31日まで。

この間は、法律相談や調停期日などに司法修習生のご同席をお願いすることがあるかもしれません。

実務家になるための貴重な研修でありますので、

何卒ご理解ご協力を下さいますようお願い申し上げます。

なお、司法修習生には、弁護士同様、法律上の守秘義務が課せられておりますので、

修習中に見聞きしたことを外部に漏らすことはございません。

また、司法修習生の立会の了解が得られない場合には、席を外させております。

ご依頼者様のご意思に反して修習生が同行することはございませんので、

ご安心下さいませ。

鈴木牧子法律事務所の中溝です。

さてさて、、、といいますか、

またまた、、、といいますか、

シンポジウムのお知らせです♪

来る4月12日、

千葉県弁護士会で

というシンポジウムが開催されます。

このシンポジウムのパネルディスカッションに

恥ずかしながら、中溝がパネリストとして出演させていただくことになりました。

他のパネリストは

・早稲田大学法学学術院教授の棚村政行先生

・FPIC常務理事の山口恵美子さん

・臨床心理士の有馬和子先生

と、面会交流では有名な超豪華メンバーです!!!

すごいっ

私自身がお話しをたくさんお伺いしたい方ばかりです!

そんな中に私が入って・・・申し訳ない・・・というのが正直な気持ちなのですが、

貴重な機会なので頑張りたいと思います。

これまでの実務経験の中で子どもたちがどんな立場であったか

どんな思いで子どもたちに接してきたか、

そして、どんな限界があったかなど、お話ししたいなと思っています。

もちろん、新しい制度「子どもの手続き代理人制度」の展望についても触れたいと思っています。

限られた時間の中ですが、

子どもの視点に立った面会交流の実現に向けての一助となればと思います。

シンポジウムの詳しい内容は、千葉県弁護士会のホームページでチェックして下さいね。

なお、事前申込みが必要とのこと。(申込用紙もホームページでダウンロードできます。)

去る3月22日、

環の会さんからシンポジウムでの講演のご依頼を頂き、

「皆で考えよう、子どもの権利」

というテーマでお話しをして参りました。

会場には、たくさんの大人と・・・そしてたくさんの子どもたち。

子どもたちの遊ぶ場所は講堂とは別に用意されていましたが、

みんな元気に遊んでいて活気があります!!

こんなに楽しいシンポジウムは初めてです。

「子どもの権利」というテーマでお話しをしましたが、

これまで経験した少年事件などのお話しもあり、

全体としては「大人と子どもの絆」というテーマに近かったかなと思います。

でも、子どもの権利擁護を考える上で、

大人との信頼関係ってとても大事なことだと思っています。

シンポジウムではグループディスカッションにも参加させて頂きました。

環の会で大切にしている「テリング」

育て親(養親)さんが、お子さんに生みのお母さんのお話をすることなのですが、実際に育ての親さんたちが、どんな風にテリングしているのかを伺い、素敵なことだなと思いました。

「真実告知」とは異なる・・・と言われているそうですが、

法律家の私には何がどう違うのか、よく分かりませんでした。

でも、皆さんのお話を伺って、

「あなたこと、生みのお母さんのことも含めて(出自も含めて)全部大好き!」

という暖かいメッセージなんだなと思いました。

これって、

「ありのままのあなたが大好き」ってことですよね?

うん!まさに権利擁護じゃないか!と思ってしまいました。

「権利擁護」って書くと、なんだか堅苦しいですけどね(笑)

このほか、シンポジウムでは、

育ての親さんの元で育ったお子さんの率直な本音(?)もお伺いすることができました。

切ない気持ちになりましたが、

本音で気持ちを語れるっていうのはすごいこと。

講師で参加したはずなのに、私の方がたくさんのことを学ばせて頂いたシンポジウムでした。

環の会のみなさん。本当にありがとうございました。

当事務所はシニアの皆様方を応援するために、日本弁護士連合会が推奨する契約である「ホームロイヤー契約」をスタートしました。

高齢化社会に備えるために、あなたも「ホームロイヤー契約」を考えませんか?

「ホームロイヤー契約」の特徴をご紹介致します。

・いつでも気軽に尋ねることが可能

・継続的、トータルな支援

・ライフステージごとに必要な決断のご相談に対応

・福祉関係者との連携

・後見制度への移行にも対応

シニアの皆様の継続的な相談相手となり、安心・安全な老後の暮らしのお手伝いを致します。

詳しくはこちらをご覧ください。

3月19日、千葉県で「いじめ防止対策推進条例」が成立しました。

山形県に続いて全国2例目です!

昨年6月28日に「いじめ防止対策推進法」が制定されましたが、

この法律を受けて制定されたのが今回の条例。

千葉県がいじめ対策に取り組む責任を持つことなどを明示され、

「子どもたちが健やかに成長することができる環境をつくる」ことが目的とされています。

3月20日付け毎日新聞の朝刊に

短いながらも私のコメントが掲載されました。

字数の関係から簡単なものになってしまいましたが・・・

千葉県が早期にこの条例を制定したことは

県がいじめに対して真摯に対応するよ!というメッセージになるものとして評価できると思います。

ただ、この条例が

「いじめの禁止」だけではなく、

いじめをしていない児童にも、いじめがあることを知っていて放置することがないように務める

という努力義務?を定めている点は、

少々、酷だなぁと思います。

「放置しない」ってどういうことなのだろう?

「次は自分の番かもしれない」と恐怖を感じ、何もできないこともあるんじゃないかな?

もちろん、この規程に違反したからといってサンクションはないですし、

いじめを認知した子が何らかのサインを発信してくれることは

いじめの早期解決につながるものだとも思います。

でも・・・でも・・・

やっぱり、子どもに義務的なものを規程するのは、あまり好きじゃない。

いじめを知ってしまった子だって苦しんでいると思う。

できることなら、その子も含めて守って欲しい。

いじめって単純な被害・加害の構造ではないし、

被害者、加害者、傍観者、聴衆といった立場が簡単に入れ替わるものだから、

解決はとっても難しいのだけれど、

たとえ、難しくても

苦しんでいる子たちはみんな守るよ!って言えたら

ステキな世の中になるんじゃないかしら?

どうか、この条例が、

子どもたちの伸びやかな成長を守る基盤となることを切に願います。